Relative Armut – eine Verteidigung

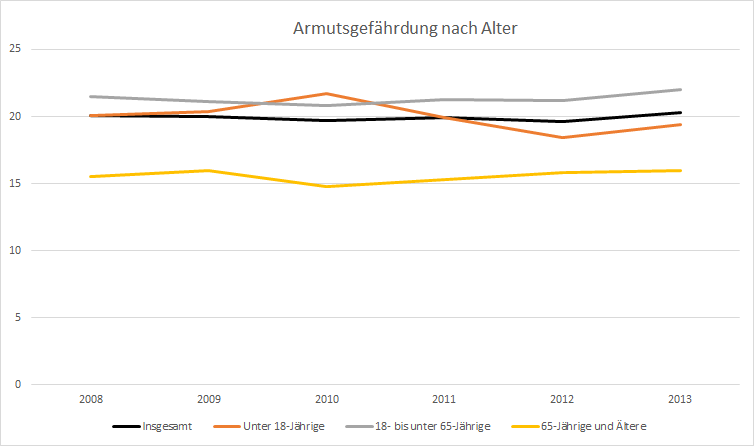

Der Paritätische Wohlfahrtsverband bekommt schon länger regelmäßig einiges auf die Mütze. Nicht ganz zu Unrecht, denn seine Auslassungen zur Armut waren relativ eindeutig PR-motiviert. Wir dargestellt hat sich der Verband um die Entwicklung der Armut gesorgt. Ins Zentrum hat er dabei die Altersarmut gestellt, obwohl die in Deutschland in der Altersgruppe der über 65-Jährigen deutlich niedriger ist als in den beiden anderen untersuchten Gruppen, den Kindern und unter 65-Jährigen Erwachsenen.

Der Grund dafür dürfte vor allem darin zu sehen sein, dass man damit am leichtesten Spender und Unterstützer gewinnen kann. Die mächtige Altersgruppe der 1940 bis 1965 geborenen ist schließlich selbst im Rentenalter oder zumindest nicht mehr allzu weit davon entfernt.

Insofern hat der ZEIT-Kolumnist Harald Martenstein sicher recht, wenn er den Verband als Lobbyorganisation bezeichnet. Widersprechen muss ich allerdings, wenn die Tatsache einer relativen Armutsgrenze kritisiert wird.

Hat die Armut in Wahrheit gar nicht zugenommen?

Die Argumentation geht so: Die Armut hat eigentlich gar nicht zugenommen, sondern die Armutsgrenze ist gestiegen. Martenstein verweist darauf, dass sein Sohn trotz eines Monatsbudgets von rund 900 Euro ebenfalls arm sei. Tatsächlich liegt die Armutsgrenze für eine alleinstehende Person aktuell bei 979 Euro. Streng genommen müsste man sagen, sein Sohn ist nicht arm, sondern armutsgefährdet. Denn Armut beginnt eigentlich erst bei einem Einkommen von weniger als 50 Prozent des medianen Nettoäquivalenzeinkommens, also etwa 816 Euro. Unter 60 Prozent spricht man eigentlich von Armutsgefährdung, doch das kann man Martenstein nicht vorwerfen, denn diese begriffliche Unterscheidung wird in der öffentlichen Diskussion kaum gemacht, auch nicht von den Wohlfahrtsorganisationen oder Parteien.

Ergänzen könnte man noch, dass die Armutsgrenze bei zwei Erwachsenen sich nicht verdoppelt, sondern nur um 50 Prozent steigt, weil man von Einsparungen großer Haushalte ausgeht, bei der Armutsgefährdung also 490 Euro, bei der Armut 408. Kinder sind laut OECD sogar noch billiger, armutsgefährdet ist ein Kind bei weniger als 294 Euro, arm bei weniger als 245 Euro. Das ist dann wirklich wenig, wie die OECE auf diese für Kinder so deutlich niedrigen Kosten kommt, weiß ich ebenfalls nicht. Die deutschen Sozialbehörden sind da jedenfalls deutlich großzügiger.

Aber zurück zur Armut. Sind die Armen wirklich nicht mehr arm, weil sie mitunter ein höheres Einkommen haben als eine Mittelschichtsfamilie vor 60 Jahren? Wohl eher nicht, denn Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Armut tatsächlich vor allem ein relatives Phänomen ist, zumindest in reichen Staaten. Ich habe das ja bereits öfter mal angeschnitten, weil aber diesmal auch auf die empirischen Grundlagen dieser These eingehen.

Das Easterlin-Paradoxon

Die extremste Variante vertritt der US-Forscher Richard Easterlin. Er behauptet, dass seit dem Zweiten Weltkrieg der wachsende Wohlstand zumindest in den USA die Menschen nicht mehr glücklicher macht, weil sie sich an das höhere Einkommen gewöhnen und die Ansprüche mitsteigen. Glücklich macht nur relativer Wohlstand, zumindest sobald die grundlegenden Bedürfnisse wie genug zu essen und ein Dach über dem Kopf gestillt sind. Tatsächlich geben bei Befragungen Menschen regelmäßig an, sie würden lieber 100 Euro erhalten und alle anderen 80 statt 120, wenn alle übrigen 200 Euro bekommen.

Was bedeutete das für unsere Armut? Dass es durchaus sinnvoll ist, sie relativ zu messen und dass ein Armer heute vielleicht mehr Geld hat als 2005, aber deswegen trotzdem genauso arm ist, wenn er damals wie heute genau 49 Prozent des Mediannettoäquivalenzeinkommens erhält.

Nun sind Easterlins Thesen aber nicht unumstritten, Betsey Stevenson und Justin Wolfers wollen in mehreren Studien herausgefunden haben, dass sie für die meisten Länder nicht zutreffen. Für die USA allerdings kommen sie zum gleichen Ergebnis wie Easterlin, hier gibt es keine echte Zunahme der Zufriedenheit trotz steigenden Wohlstands.

Die Ergebnisse von Stevenson und Wolfers sind, wen wundert’s, natürlich ebenfalls umstritten. Das Problem besteht nicht zuletzt darin, dass Einkommen natürlich nicht der einzige Grund für mehr oder weniger Zufriedenheit ist. Hinzu kommt, dass unklar ist, wie lang der Einkommenseffekt anhält. Bringt mehr Einkommen dauerhaft und auch für kommende Generationen mehr Zufriedenheit oder nur kurzfristig, bis man sich an das neue Wohlstandsniveau gewöhnt hat, die sogenannte „hedonistische Tretmühle“.

Ganz geklärt ist das bis heute nicht, als einigermaßen sicher kann aber gelten, dass der Vergleich mit dem Nachbarn wichtiger ist als das absolute Einkommen. Deshalb kann man auch relative Armut nicht ohne weiteres mit dem Einwand wegwischen, sie sei ja nur relativ.

Könnte man die Armutsmessung noch verbessern?

Man könnte darüber diskutieren, ob auch die Daten der vergangenen Jahre mit betrachtet werden sollten, womöglich niedriger gewichtet. Die Armutsgrenze würde dann beispielsweise berechnet aus der 50%-Grenze des aktuellen Jahres + 50%-Grenze des vergangenen Jahres/2 + 50%-Grenze des Jahres davor/3, wobei man am Ende natürlich durch 11/6 teilen müsste. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel und basiert nicht auf tatsächlichen statistischen Erkenntnissen. Außerdem würde die Berechnung dann natürlich von noch weniger Menschen verstanden.

0 Comments on “Relative Armut – eine Verteidigung”